Mögliche Auswirkungen osteopathischer Läsionen können beispielsweise Aggressionen, vermehrte Ängstlichkeit, das Equine Metabolische Syndrom (EMS, Insulinresistenz) oder Diabetes bei Hund und Katze sein, da das vegetative Nervensystem durch Blockaden beeinträchtigt werden kann.

Was haben osteopathische Blockaden, das Verhalten und der Stoffwechsel miteinander zu tun?

Um zu verstehen, warum Blockaden hier überhaupt Auswirkungen haben können, benötigt man etwas Hintergrundwissen zu Funktion und Wirkung des Vegetativums im Körper:

Die Definition des vegetativen Nervensystems aus Netdoktor:

(Diese Erklärung finde ich so gut, dass ich sie unverändert und ungekürzt verwendet habe.

1:1 auf Tiere übertragbar.)

„Das vegetative Nervensystem (VNS, autonomes Nervensystem) steuert viele lebenswichtige Körperfunktionen.

Dazu gehören zum Beispiel die Atmung, Verdauung und der Stoffwechsel.

Ob der Blutdruck steigt, sich die Adern weiten oder der Speichel fließt, lässt sich mit dem Willen nicht beeinflussen.

Übergeordnete Zentren im Gehirn und Hormone kontrollieren das vegetative Nervensystem.

Gemeinsam mit dem Hormonsystem sorgt es dafür, dass die Organe gut funktionieren.

Über Nervenimpulse wird die Organfunktion schnell an wechselnde Anforderungen angepasst.

Hormone müssen mit dem Blutkreislauf zum Zielorgan transportiert werden.

Beim morgendlichen Aufstehen schickt das vegetative Nervensystem beispielsweise umgehend ein Signal, um den Blutdruck zu erhöhen und ein Schwindelgefühl zu vermeiden.

Ist einem Menschen warm, sorgt das System für eine bessere Durchblutung der Haut und aktiviert die Schweißdrüsen.

Die Nervenbahnen übertragen außerdem wichtige Nervenimpulse (Reflexe) aus den Organen zum Gehirn, beispielsweise aus der Blase, dem Herzen oder dem Darm.

Nach dem Verlauf der Nervenstränge und ihrer Funktion unterscheiden Mediziner drei Teile des vegetativen Nervensystems:

- Sympathikus,

- Parasympathikus,

- Eingeweidenervensystem (enterisches Nervensystem)

Die Nervenbahnen des Sympathikus und Parasympathikus führen vom zentralen Nervensystem (ZNS = Gehirn und Rückenmark) aus zu den Organen.

Sie enden beispielsweise an Muskelzellen der Darmwand, des Herzens, an den Schweißdrüsen oder Muskeln, die die Pupillenweite regulieren.

Sympathikus und Parasympathikus wirken im Körper grundsätzlich als Gegenspieler.

Bei manchen Funktionen ergänzen sich beide Systeme.

Sympathikus – Kämpfen und Flüchten (Fight or Flight)

Der Sympathikus bereitet den Organismus auf körperliche und geistige Leistungen vor.

Er sorgt dafür, dass das Herz schneller und kräftiger schlägt, sich die Atemwege erweitern, um besser Atmen zu können und die Darmtätigkeit gehemmt wird.

Kurz gesagt: Der Sympathikus macht den Körper bereit zu kämpfen oder zu flüchten.

Die ersten Nervenzellen des Sympathikus liegen im Rückenmark.

Ihre Fortsätze verlaufen zu Zellknoten (Ganglien) auf beiden Seiten der Wirbelsäule.

Fast alle Signale werden dort auf eine zweite Nervenzelle umgeschaltet, welche die Botschaft zum Zielorgan bringt.

Manche Nervenbahnen überspringen diese Schaltstation.

Sie geben ihre Nachricht erst in Nervenknoten in der Tiefe des Körpers weiter oder bringen sie direkt zum Zielorgan hin (zum Beispiel Darm).

Nerven leiten elektrische Impulse.

Mit Hilfe chemischer Botenstoffen geben sie Signale an andere Nervenzellen oder die Zielzellen in den Organen weiter.

Die Nervenzellen des Sympathikus kommunizieren untereinander mit Acetylcholin und mit ihren Zielzellen mit Noradrenalin.

Parasympathikus – Ruhen und Verdauen (Rest or Digest)

Der Parasympathikus kümmert sich um die Körperfunktionen in Ruhe sowie die Regeneration und den Aufbau körpereigener Reserven.

Er aktiviert die Verdauung, kurbelt verschiedene Stoffwechselvorgänge an und sorgt für Entspannung.

Die zentralen Zellen des parasympathischen Nervensystems liegen im Hirnstamm und im unteren Bereich des Rückenmarks (Sakralmark).

In Nervenknoten in der Nähe der Zielorgane oder in den Organen selbst leiten sie ihre Nachricht an die zweiten Nervenzellen weiter.

Die Nervenstränge des Parasympathikus übertragen alle Signale mit dem Botenstoff Acetylcholin.

Gegenspieler im Körper

| Organ | Wirkung des Sympathikus | Wirkung des Parasympathikus |

| Auge | Erweiterung der Pupillen | Verengung der Pupillen und stärkere Linsenkrümmung |

| Speicheldrüsen | Verminderung der Speichelsekretion (wenig und zäher Speichel) | Vermehrung der Speichelsekretion (viel und dünnflüssiger Speichel) |

| Herz | Beschleunigung der Herzfrequenz | Verlangsamung der Herzfrequenz |

| Lunge | Erweiterung der Bronchien und Verminderung von Bronchialschleim | Verengung der Bronchien und Vermehrung von Bronchialschleim |

| Magen-Darm-Trakt | Verminderte Darmbewegung und verminderte Sekretion von Magen- und Darmsaft | Vermehrte Darmbewegung und vermehrte Sekretion von Magen- und Darmsaft |

| Bauchspeichel- drüse | Verminderte Sekretion von Verdauungssäften | Vermehrte Sekretion von Verdauungssäften |

| Männliche Sexual- Organe | Ejakulation | Erektion |

| Haut | Verengung der Blutgefäße, Schweißsekretion, Aufstellen der Haare | Keine Wirkung |

Eingeweidenervensystem

Das Eingeweidenervensystem (enterisches Nervensystem) besteht aus einem Nervengeflecht, das sich zwischen den Muskeln in der Darmwand befindet

Diese Nervenfasern arbeiten prinzipiell unabhängig von anderen Nerven, werden aber stark vom Parasympathikus und Sympathikus beeinflusst.

Das enterische Nervensystem kümmert sich um die Verdauung:

Es erhöht beispielsweise die Bewegung der Darmmuskulatur, sorgt dafür, dass in das Darmrohr mehr Flüssigkeit ausgeschieden wird, und erhöht die Durchblutung in der Darmwand.

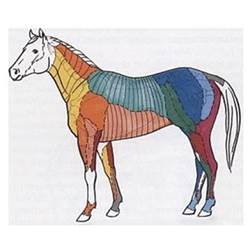

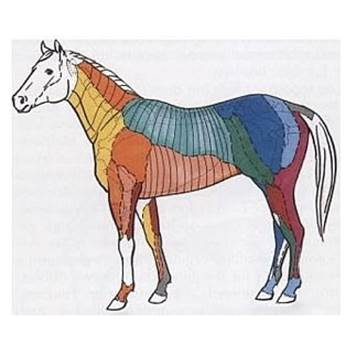

Head-Zonen

Früher ging man davon aus, dass über das vegetative Nervensystem nur Signale vom Rückenmark in die Peripherie des Körpers weitergeleitet werden.

Heute weiß man, dass mit den Nervensträngen von Sympathikus und Parasympathikus auch Signale von den Organen ins zentrale Nervensystem gelangen.

Etwa fünf Prozent aller Schmerzreize des Körpers nehmen diesen Weg

Wissenschaftler vermuten, dass diese Fasern an derselben Stelle im Rückenmark enden wie Nervenfasern, die Schmerzreize von der Haut weiterleiten.

Dies kann dazu führen, dass man zum Beispiel Schmerzen durch Gallensteine auf der Schulterhaut wahrnimmt.

Je nach Organ projiziert sich der Schmerz immer auf dieselben Areale.

Diese Hautzonen heißen Head-Zonen – nach ihrem Erstbeschreiber, dem britischen Nervenarzt Sir Henry Head.“

(Zitat Ende)

Die beiden Anteile des Vegetativums, das sympathische und das parasympathische System, finden ihre Entsprechungen in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) in den Elementen Yang (Sympathikus) und Yin (Parasympathikus).

Die Bedeutung des Vegetativums in der Pferde-, Hunde- und Katzen-Osteopathie

Das sympathische System

Der Ursprung des Sympathikus “seine Kommandozentrale“ liegt im Rückenmark im thorakolumbalen Wirbelsäulenbereich etwa vom 7. Halswirbel bis zum 2. / 3. Lendenwirbel.

Seine Nervenfasern verlassen das Rückenmark segmental, die Umschaltung auf das zweite Neuron erfolgt im sogenannten „Grenzstrang“ (Truncus sympathicus), der beiderseits unmittelbar neben der Wirbelsäule verläuft.

Aus diesem Grenzstrang verzweigen sich unzählige Nerven, um die Steuersignale des Sympathikus in den Körper hinein zu schicken.

Der Grenzstrang ist im Brustbereich eng mit der dorsalen Brustwandfazie verbunden und verläuft unmittelbar neben den Rippenköpfchen.

Hierdurch lassen sich die Zusammenhänge mit osteopathischen Läsionen der Brustwandfazie oder der oberen Rippengelenke mit einer Erhöhung des Sympathikotonus erklären.

Zudem steht der Sympathikus mit dem Nebenierenmark in Verbindung.

Eine osteopathische Läsion im Verlauf des Sympathikus kann eine psychische und physische Stressreaktion bewirken, wie im nachfolgenden Absatz für den Menschen beschrieben.

Die Wirkung auf den tierischen Organismus ist dieselbe, nur neigen Fleischfresser tendenziell eher zu Aggressionen, Fluchttiere wie das Pferd, eher zur Ängstlichkeit.

Psyche und Körper antworten auf einen kurzzeitigen Stressfaktor psychischer oder physischer Art mit den oben beschriebenen körperlichen Reaktionen.

Wenn alles in Ordnung ist, kehren Körper und Psyche anschliessend wieder in ihren Normalzustand zurück.

Bei einer chronischen Stressreaktion dagegen, sei sie psychischer oder aber auch physischer Art wie im Falle einer osteopathischen Dysfunktion, kommt es zu einer Daueraktivierung des Sympathikus und der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse).

Durch die Aktivität des Sympathikus werden im Nebennierenmark vermehrt die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet:

die Sympathikuswirkung zeigt sich dann zum Beispiel in einer Erhöhung des Pulsschlags, einem erhöhten Blutdruck oder einer vermehrten Muskelspannung des ganzen Körpers.

Chronischer Stress fördert zudem die Noradrenalinsynthese im Gehirn, wodurch die psychische Befindlichkeit nachhaltig gestört wird.

Das Individuum fühlt sich angespannt, ängstlich und vermehrt schreckhaft oder aber auch aggressiv gereizt, je nach Mentalität.

Die Aktivierung der HPA-Achse führt zudem zu einer vermehrten Ausschüttung des Stoffwechselhormons Cortisol.

Cortisol spielt eine zentrale Rolle für die Stoffwechselregulierung:

Chronisch erhöhte Cortisolspiegel führen zum einen zu einer Schädigung bestimmter Hirnstrukturen.

Besonders zu erwähnen ist hier der Hippocampus, eine Hirnregion, die für die Gedächtnisbildung und das Lernvermögen sehr bedeutsam ist.

Zum anderen begünstigen erhöhte Cortisolspiegel eine Zunahme des Fettgewebes im Bauchraum (viszerale Adipositas).

Da dieses Bauchfett extrem stoffwechselaktiv ist, begünstigt dies in Folge eine ganze Reihe von Stoffwechselstörungen wie Insulinresistenz, Fettstoffwechselstörungen, Verminderung der Konzentration des Wachstumshormons etc..

Cortisol kann auch appetitsteigernd wirken, was zu einer vermehrten Nahrungsaufnahme anregt und damit die Entstehung von Übergewicht und Adipositas fördern kann.

Hohe Cortisolkonzentrationen im Blut vermindern zudem die Empfindlichkeit der Insulinrezeptoren in den Zellen und begünstigen dadurch die Entstehung eines Diabetes mellitus (bei Hund oder Katze) und des Equinen Metabolischen Syndroms beim Pferd.

Bedeutsam ist außerdem ein immunschwächender Effekt:

die Infektanfälligkeit nimmt zu.

Das parasympathische System

Das parasympathische System wird auch als Rest- and Digest-Sytem bezeichnet, da seine Aufgaben die Regeration des Körpers, der Stoffwechsel sowie der Aufbau von körpereigenen Reserven sind.

Der Parasympathikus hat zwei Ursprünge:

ein Ursprung liegt im Bereich des Hirnstamms, der andere Teil entspringt dem sakralen Rückenmark.

Die Nervenverzweigungen, die dem Hirnstamm entspringen, innervieren die inneren Augenmuskeln, die Tränen- und Speicheldrüsen und die vom Nervus Vagus versorgten Organe.

Der Nervus Vagus (umherschweifender Nerv) versorgt über seine Äste im Brustbereich unter anderem die Lunge, die Luftröhre, die Speiseröhre und das Perikard (Herzbeutel).

Im Bauchbereich versorgt der Nervus Vagus nach Durchtritt durch das Zwerchfell den Magen, die Nieren, die Bauchspeicheldrüse (Pankreas), die Leber, die Gallenblase und den Darm bis zur linken Flexur des Dickdarms (Colon).

Der untere Teil des Parasympathikus beeinflusst den unteren Teil des Dickdarms, die Harnblase und die Genitalien. Ein ungefährer Übergang der beiden Innervationsgebiete erfolgt am sogenannten Cannon-Böhm-Punkt.

Aufgrund der anatomischen Lage der Wurzelzellen wird der Parasympathikus auch als „kraniosakrales System“ (von lat. Cranium = Schädel, Os sacrum = Kreuzbein) bezeichnet.

Im Gegensatz zum thorakolumbalen System des Sympathikus, dessen Wurzelzellen im Brust- (lat. Thorax) und Lendenteil (lat. Lumbus) des Rückenmarks liegen.

Aufgrund des oben beschriebenen Verlaufs des Parasympathikus und insbesondere des Nervus Vagus ist erklärbar, warum osteopathische Läsionen im Bereich zum Beispiel des Atlantooccipitalgelenks oder des Sakrums Funktionsbeeinträchtigungen bei einer Vielzahl von inneren Organen auslösen können.